Faut-il craindre que les machines travaillent pour nous ?

Introduction:

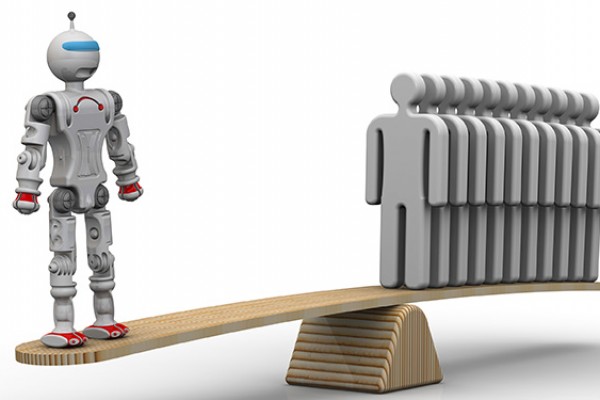

Sujet très actuel avec le développement et la démocratisation de l’utilisation d’automates pour assurer certaines actions de la vie quotidienne ou même certaines missions liées à des emplois - allant parfois même jusqu’au remplacement total d’un salarié, comme c’est le cas pour certains corps de métier - la crainte des machines, connue également sous le nom de « technophobie », est souvent due à l’idée qu’elles font disparaitre des emplois. L’emploi, qui, soit dit en passant, est de manière générale, ce à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de notre « travail » ; c’est-à-dire, une activité en échange de laquelle nous percevons un salaire, qui lui-même sert à satisfaire nos besoins. Vu sous cet angle, il semble donc légitime, étant donné que de plus en plus en plus d’entreprises ont recours à la mise en place de machines pour assurer certains postes, de craindre que celles-ci travaillent pour nous car elles représentent dès lors un risque pour nos emplois, relayant les personnes exerçant les métiers concernés au rang de demandeurs d’emploi ou d’aides pour pouvoir se loger, se nourrir ou autre. Or, cette opinion pourrait aisément être réfutée, notamment par une autre façon d’appréhender le développement de machines - de plus en plus performantes - en considérant par exemple que les machines, plutôt que de supprimer des emplois, viendraient simplifier le quotidien des hommes en se chargeant d’effectuer les tâches nécessitant un effort physique important ou à faible portée intellectuelle. Puisque, rappelons-le en effet, une machine est avant tout un outil fabriqué en vue d’effectuer une tâche bien précise, parfois même contenue dans son nom : un lave-vaisselle, une machine à laver, une moissonneuse etc. Un tel constat nous positionne face à un des problèmes que pose le sujet : si une machine ne sert qu’à accomplir des tâches et que certains emplois ou certaines tâches liées à ces emplois peuvent aujourd’hui être réalisées par des machines, ne sont-ce pas plutôt ces métiers et notre façon de les appréhender qu’il serait pertinent de réinterroger ? Tout l’enjeu de la réflexion repose donc sur la façon dont on définit le concept de travail, qui, on le verra, peut avoir plusieurs sens, parfois même très éloignés de ceux que nous lui donnons d’ordinaire. Il faudra donc nécessairement se demander si le développement de la technique et de l’usage de machines en milieu professionnel porte préjudice à l’intérêt social du travail, si l’homme passe à côté du véritable intérêt de la technique, et le cas échéant, si les nombreux progrès techniques réalisés bénéficient réellement à tous. Et c’est seulement une fois ces éléments éclaircis que l’on pourra évaluer si de nouvelles perspectives autour de la place du travail dans nos sociétés sont envisageables.

I. Les dégats socio-économiques liés à l'avènement des machines en mileu professionel

Concevoir le travail comme étant l’emploi ou notre gagne-pain, comme le conçoit le commun des mortels, c’est être contraint de porter un regard prudent sur le développement du recours aux machines pour réaliser des tâches propres à certains corps de métier. Les différents progrès technologiques et le recours à des automates ou, de manière générale : à des systèmes automatisés ont certes permis d’augmenter la productivité et le PIB des pays développés mais l’on se rend compte que d’un point de vue sociologique, cette pratique cause des dégâts pour la classe moyenne avec un impact direct sur des emplois qui tendent à disparaître. En 2015, Wendell Wallach, consultant expert en éthique mettait déjà le monde en garde face à une crise importante et expliquait que les robots ainsi que tout l’attirail de technologies émergentes alimentaient aussi bien le chômage technologique que les inégalités de richesse. Le chômage technologique désigne toute perte d’emploi due aux avancées technologiques, dont justement le recours à ces technologies pour des activités d’ordinaire réalisées par des êtres humains. Wallach pousse son analyse encore plus loin dans son livre A Dangerous Master : How to Keep Technology from Slipping Beyond Our Control, en mettant notamment en évidence le fait que la synergie habituelle consistait en une augmentation mutuelle de la productivité, des salaires, des emplois et des revenus, mais qu’au cours des 30 dernières années, seuls le PIB et la productivité avaient augmenté tandis que le revenu médian aux Etats-Unis stagnait. Nous mettons donc le doigt ici sur un constat social qui ne nous laisse a priori aucun autre choix que celui de penser que les machines représentent un risque pour la pérennité financière d’une partie de la population.

Mais si l’impact financier est démontré avec Wallach, il peut être encore plus intéressant de s’intéresser à l’impact social d’une absence de travail ; du point de vue de l’individu. Car le travail a également un intérêt social, et sur ce sujet, les travaux de Durkheim sont édifiants. En effet, en s’intéressant de plus près au développement de ce qu’il appelait de ses mots : la division du travail, c’est-à-dire la répartition des divers rôles et fonctions – de nature politique, économique, religieuse ou sociale – entre les membres d’une société, il parvient à démontrer que chacun peut désormais se spécialiser dans une fonction le rendant complémentaire aux autres. Cette complémentarité a son importance puisqu’elle fait de la division du travail, non plus seulement un moyen d’accroître la productivité et la richesse, mais plutôt un phénomène social qui accroit la solidarité et l’interdépendance entre les individus. L’analyse de Durkheim ne parle par ailleurs pas qu’au milieu de la sociologie : chacun a déjà pu faire l’expérience à travers lui-même, un proche ou une connaissance, du sentiment de servir la société, d’être nécessaire à une cause à travers son métier. Dès lors, comment avoir un regard autre que craintif sur le remplacement progressif de métiers parfois traditionnels comme celui d’hôte de caisse par exemple ? Et surtout, quel regard peut donc porter la population de salariés concernée, sur l’intérêt de son propre métier si un automate peut s’en charger ? Nul doute par conséquent que faire travailler des machines constitue un frein non seulement au sentiment d’un individu d’être utile mais également à la construction pour lui d’une bonne estime de lui-même.

Si l’estime de soi joue bel et bien un rôle prépondérant pour le moral d’un individu et si cette forme de désir de reconnaissance à travers le travail a son importance, il peut alors être pertinent de se demander dans quelle mesure est-ce que le travail est essentiel pour la réalisation de soi. Quel intérêt majeur et individuel pouvons-nous trouver dans le travail qui justifierait une quelconque réticence à ce qu’il soit assuré par des machines ? Dans la Phénoménologie de l’esprit, Hegel travaille la question de façon très intéressante à travers un passage célèbre intitulé Dialectique du maître et de l’esclave. Il s’agit d’un récit fictif contant l’histoire d’un esclave au service de son maître et contraint de travailler pour lui tandis que ce dernier se prélasse. Une lecture abrupte de la situation voudrait que l’on considère l’esclave comme le grand perdant de l’équation car sous totale domination de son maître, mais Hegel parvient à nous démontrer qu’au contraire, à travers son travail, l’esclave acquiert un savoir-faire dont le maître ne disposera pas par la suite ; ce qui le rendra totalement dépendant de son propre esclave tandis que ce dernier gagnera son indépendance par l’autonomie. Non seulement, cela forcera le maître à reconnaitre la valeur de l’esclave, mais le rapport de domination s’en trouvera inversé : l’esclave devenant finalement le maître en ayant rendu son désormais ex-maître dépendant de lui. On comprend donc à travers l’analyse de Hegel que le travail et l’acquisition d’un savoir-faire sont les biais par lesquels on gagne la reconnaissance des autres. Il paraît de ce fait absurde voire dangereux d’imaginer d’en priver les individus en le faisant réaliser par des automates et, d’une certaine manière par conséquent, en les encourageant à toujours plus de paresse. La machine dans ce schéma, deviendrait donc dans un sens, une source de dépendance pour l’homme. C’est d’ailleurs l’objet de la critique faite dans le film Les Temps Modernes de Charlie Chaplin en 1936 : cette forme de déshumanisation provoquée lorsque le progrès technique ne sert que des fins économiques. Il habitue les hommes à une vie confortable, à ne plus pouvoir se passer de lui et finalement, crée une dépendance qui réduit leur liberté.

|

Les machines comme source de dépendance ou plutôt comme source de confort ? En réalité, lorsqu’on y regarde de plus près, on se rend compte que la ligne distinctive entre ces deux rôles peut s’avérer très fine. La méfiance de certains vis-à-vis de la technologie peut assez facilement être mise face à ses propres contradictions si l’on s’intéresse par exemple à un phénomène comme le smartphone qui est devenu un outil incontournable, non seulement parce qu’il nous permet de communiquer avec les autres malgré la distance, mais surtout parce qu’il n’est plus envisageable de vivre en société sans lui ; le faisant entrer dans la catégorie des besoins. Or, si l’on est tous d’accord pour considérer qu’un outil comme le smartphone nous simplifie le quotidien, pourquoi ne serait-il pas possible d’étendre cette vision à d’autres outils de travail ? Le rôle des machines ne serait-il pas alors de nous faciliter la vie en nous déchargeant des tâches pénibles ?

II. La technique pour se libérer du joug du travail

Profitons du fait de mentionner la notion de pénibilité pour revenir à l’essence même du mot travail. Il ne faut effectivement pas perdre de vue que contrairement au loisir qui renvoie à une activité libre et non-contraignante, le travail renvoie en premier lieu, à l’idée d’une activité réclamant un certain effort censé déboucher sur un résultat utile. Et c’est justement de cet effort que ressort sa pénibilité, qui elle-même en fait une activité indésirable. Par ailleurs, si l’on s’intéresse à l’étymologie même du mot, on constate que le terme renvoie encore une fois à la souffrance et à la torture puisqu’il est associé à un instrument de torture en latin : « Tripalium », qui servait notamment à immobiliser les animaux. Et comme si tous ces éléments ne suffisaient pas à rêver d’un monde où cette activité ne serait pas vitale, la Genèse nous rappelle que le travail est d’abord une malédiction issue du châtiment du péché originel, faisant lui-même écho à cette nostalgie d’un Paradis où tout était disponible sans effort en retour. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », dit la Genèse, comme pour confirmer cette condamnation sous la forme d’un impératif. Comment dès lors entrevoir le travail autrement que comme incarnant d’une certaine façon, la part maudite de la condition humaine ? Ne devrions-nous pas en conséquence, considérer la technique comme le moyen de nous libérer de ce mauvais sort et comme la voie vers la libération ?

On peut entrevoir dans la technique d’une certaine manière, une dimension d’invention. L’outil doit être appréhendé comme un prolongement de la main humaine, pour exécuter une action difficile ou contraignante. Créer un outil suppose de se représenter mentalement l’action que l’on souhaite accomplir avec - correspondant à la phase de conception - puis la forme nécessaire pour qu’elle soit accomplie de la façon la plus efficace. Cette dimension inventive fait de la technique un élément de culture, et Bergson l’avait bien compris lorsque dans L’Evolution créatrice, il faisait de la technique le propre de l’homme, au point de supposer qu’il ne faille pas appeler l’homme moderne Homo Sapiens, mais plutôt Homo Faber : l’homme qui fabrique. La technique, dit Bergson, est historiquement l’élément à travers lequel l’intelligence humaine se manifeste le plus, c’est-à-dire sous la forme d’invention constante de moyens techniques toujours plus variés. Le progrès technique a évidemment contribué à améliorer les conditions de vie et du point de vue purement biologique, à augmenter l’espérance de vie de l’homme qui est grâce à lui, plus à même de satisfaire ses besoins de façon efficace et de répondre à la nécessité de nourrir une planète toujours plus peuplée. C’est le cas dans le domaine agricole qui permet la production en masse de denrées alimentaires grâce au recours à des techniques et des outils toujours plus performants. Descartes ira encore plus loin dans ses Méditations métaphysiques puisqu’il considérera que la maîtrise technique et les connaissances de l’homme, bien plus que d’assurer sa survie et sa pérennité, contribuent à le rendre « comme maître et possesseur de la nature ». Ainsi, si l’on débutait notre réflexion de manière craintive, l’avancée dans l’investigation nous mène à observer les machines comme une solution face aux différentes difficultés, une possibilité qui, comme dans une logique de progrès serait censée nous simplifier le quotidien.

Néanmoins, un lecteur attentif a sûrement dû constater une particularité dans le discours autour des machines, des outils ou des automates ; c’est que ces derniers supposent toujours un but, une fin, une utilité ou mieux encore : une tâche précise pour laquelle justement, ils ont été conçus. Un tel constat doit forcément nous inviter à nous interroger sur ce que l’on entend lorsque l’on parle de travail. L’enjeu derrière la terminologie utilisée pour qualifier le rôle d’une machine et le – supposé - rôle d’un homme est crucial car avec lui se décide si l’organisation moderne du travail est adaptée au développement intellectuel de l’homme. Après tout, lorsqu’il est pris au sens large, on peut dire que le travail reste une activité qu’on retrouve chez tout être vivant dans le cadre de la satisfaction de ses besoins vitaux. Il implique que l’animal par exemple, doive employer ses capacités physiques et ses autres aptitudes afin de transformer son habitat naturel de façon à le rendre utile pour lui. Il n’est par conséquent pas étonnant qu’un castor modifie de façon instinctive son environnement en construisant des barrages faits de branches dans les lacs ou les rivières calmes pour y construire son habitat, protéger ses provisions du froid et se protéger des prédateurs. Cependant, lorsqu’il s’agit de l’homme, le phénomène de travail prend une tout autre dimension que Karl Marx mettra un point d’honneur à mettre en évidence. Pour lui, le travail prend une forme strictement humaine en tant qu’il est « activité consciente » de transformation de la nature. Et cette particularité a son importance dans la mesure où elle permet à l’homme de se reconnaître dans le résultat de son travail. Travailler serait donc au sens humain, la possibilité de consciemment transformer la nature et de reconnaître sa « pâte » dans le résultat. Pour cette raison, dans Le Capital, Marx distingue un travail entendu comme « primitif », c’est-à-dire n’incluant dans son essence, aucune différence avec celui qu’on peut retrouver chez l’animal, et le travail « sous une forme qui appartiendrait uniquement à l’homme », cette fois-ci. Cette distinction permet de décorréler le simple fait de transformer des matières naturelles à l’aide de ses membres pour satisfaire ses besoins et le processus de réflexion préalable, propre au travail humain. « Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. » (Cf. Le Capital, 1867). Par ce processus, l’homme s’humanise car met à contribution ce qui constitue dès lors sa spécificité : la pensée. Aussi, le lecteur l’aura bien compris à la suite de la démonstration à laquelle nous venons de procéder : nous pouvons sans prendre de risque, décréter que les machines ne travaillent pas, qu’elles travaillent encore moins que les animaux car ne disposent d’aucune forme de conscience et encore moins d’un éventuel instinct qui permettrait d’affirmer qu’elles font les choses par nécessité. Les seuls besoins auxquels elles puissent répondre sont ceux pour lesquels elles ont été conçues et en définitive, ceux des hommes.

La question et le mystère qui entourent le sujet que nous traitons semblent alors élucidés : les machines ne travaillent pas puisqu’elles sont d’abord des objets conçus par l’homme pour répondre à un besoin et effectuer une action donnée et prédéterminée. On pourrait alors être tenté de mettre un terme à la réflexion dès maintenant puisque craindre un simple outil sans conscience s’apparente désormais à un non-sens. Pourtant, il est encore possible de pousser la réflexion un peu plus loin, notamment en s’intéressant de plus près à la question suivante : comment peut-on laisser des hommes pratiquer des métiers ne procurant aucun sentiment de reconnaissance dans le résultat y étant associé ? Si le lecteur est perspicace, il a déjà décelé quelques éléments de réponse sur la base de la redéfinition du concept de travail faite ci-dessus. Il a également compris qu’une activité ne nécessitant aucune conscience n’est pas un travail et pire encore : est une activité déshumanisante. Il est donc temps de tirer toutes les conséquences de ce constat.

III. Le loisir contre la tyrannie d'un monde où la technique emprisonne l'esprit

Il est des cas où le travail n’est pas source de réalisation comme pouvait le penser Hegel qui en faisait même l’outil par lequel on gagne la reconnaissance d’autrui. Il peut même s’avérer qu’il ait tout à fait l’effet inverse. Et ce sont tous les éléments qui mènent à ce phénomène qu’il est essentiel d’étudier. En s’intéressant à la condition ouvrière, Karl Marx nous donne des pistes intéressantes à ce propos. Par sa rupture radicale avec la philosophie idéaliste de Hegel, Marx propose une lecture toute nouvelle et révolutionnaire de l’histoire, considérant que les faits économiques jouent un rôle prépondérant dans les phénomènes historiques, politiques et sociaux. C’est ce qu’il appelle le matérialisme historique : une doctrine qui considère que l’histoire des hommes est en réalité l’histoire de la lutte des classes et que tout cet ensemble évolue par rapport à un facteur central : les différents modes de production qui sont apparus dans l’histoire. Parce qu’il influe sur le quotidien des hommes, le mode de production entraîne une répercussion sur - pour ne pas dire conditionne - le mode de vie social, politique et intellectuel. Les hommes sont donc d’abord le résultat d’une conjoncture économique et leur conception du monde y est intrinsèquement liée. Dans sa Contribution à la critique de l'économie politique, Marx ira même jusqu’à dire que « c'est l'existence sociale qui détermine la conscience des hommes ». Avec lui, le constat est sans appel : le travail est détourné de sa fonction humanisante à cause du machinisme. Si à l’époque, l’artisan s’humanisait par le biais de la création d’objets originaux et nécessitant un savoir-faire, l’industrialisation du travail le transforme négativement en le divisant et en l’automatisant. Le rythme d’exécution du travailleur devient celui de la machine qui lui impose des gestes répétitifs et rébarbatifs. Et il s’opère alors comme un inversement des rôles dans lequel le travailleur devient la ressource substituable, du fait que ses actions puissent être exécutées par quiconque. Il résulte de cette dépersonnalisation du travail, une forme de standardisation de la compétence qui perd en rareté et voit ainsi sa valeur sur le marché de l'emploi s'amoindrir. C’est d’ailleurs un constat que chacun a pu faire au cours de sa propre expérience dans le monde professionnel : les travailleurs sont souvent qualifiés de « ressources » par les entreprises ; une terminologie renvoyant encore une fois à l’idée d’une banalisation de la compétence, de la qualification et à leur caractère éminemment substituable. L'existence de métiers rémunérés au revenu minimum comme le SMIC en France pourrait d'une certaine manière être appréhendée comme le résultat de tout ce processus de dévalorisation. Une dévalorisation s'avérant être par ailleurs, l'un des nombreux fruits des inégalités de classe, nous dit Marx, puisque l’ensemble des technologies que l’on peut également qualifier de « moyens de production » n’est pas détenu par le travailleur mais par son employeur, qui représente la minorité dominante de propriétaires de ces outils essentiels. Ainsi, non seulement la technique ne bénéficie pas à tous – créant au passage une injustice sociale - mais elle devient en outre l’instrument de la domination d’une minorité sur une majorité. Le schéma que nous esquissons nous décrit un monde dans lequel la machine est plus valorisée que l’homme et nous invite à renverser notre crainte initiale de voir des machines travailler pour nous, pour laisser place à la crainte que l’homme ne devienne lui-même l’instrument de l’équation.

Toutes les caractéristiques que l’on pourrait penser propres au fonctionnement des machines deviennent, dans le système industriel moderne – ne visant que le rendement – celles de l’homme dont l’intellect n’est plus sollicité et plus grave encore : dont l’efficacité est accrue lorsqu’il n’a plus besoin de penser pour s’exécuter. On tient ici une définition qui, à défaut d’être complète, renvoie d’une certaine façon à celle de l’instinct l’animal. Le travail en est réduit à une dimension quasiment instinctive, réduisant ainsi le travailleur au rang d’animal, voire de machine. Rôle bien déterminé, activité précise, gestes répétitifs et caractère remplaçable : ne tenons-nous pas ici le fonctionnement et le statut d’une machine ? Les rouages de ce système n’ont encore une fois pas échappés à Marx qui a conceptualisé cette problématique avec la notion d’aliénation qui désigne selon lui, le processus par lequel le travail de l’ouvrier le dépossède de son humanité par l’impossibilité pour lui de s’y reconnaître. Il en devient étranger à lui-même et ne perçoit son temps de travail plus que comme un temps à sacrifier en contrepartie d’un salaire et d’un peu de temps-libre en dehors de son travail. Ce n’est pas pour rien que, bien que voyant un intérêt social dans le développement de la division du travail, Durkheim mettait toutefois en garde contre une division anomique de celui-ci, c’est-à-dire lorsqu’il devient répétitif ou qu’il en arrive à séparer l’individu de sa famille.

Quelle solution serait-il alors possible d’apporter à cette perte de créativité dans le travail ? Il paraît difficile d’endosser jusqu’au bout la responsabilité du projet définitif de Marx qui consistait à s’appuyer sur l’Etat comme médiateur et garant du strict respect des intérêts de chacun par le biais de lois spécifiques allant dans le sens de la protection et de l’égalité en imposant par exemple une rémunération juste, par le versement d’un salaire minimum, la garantie de conditions de travail saines et respectueuses du travailleur, et surtout : la nationalisation de tous les moyens de production pour en faire une propriété commune et créer une association d’hommes libres. Cette problématique et tout ce qu’elle implique étant très politiques, elle pourrait faire l’objet d’une dissertation tout entière. Mais ce qu’il est possible de repenser dans l’immédiat, c’est peut-être la place que chacun donne au travail dans son quotidien, puis la place qui lui est accordée dans la société de manière générale, car le travail n’est pas et ne devrait tout simplement pas être la seule activité que l’on considère comme digne d’y consacrer ou d’y sacrifier du temps. Il pourrait être judicieux par conséquent de revoir la place et l’importance qu’on donne au loisir ou au temps libre, souvent dévalorisés en comparaison au travail. Dès l’Antiquité, on considérait d’ailleurs le loisir comme étant justement le véritable temps réservé aux activités les plus dignes de l’homme ; pour se cultiver librement autour des sciences ou de l’art par exemple, dans le sens où aucune utilité n’était à chercher derrière. Or, le loisir pâtit aujourd’hui d’une connotation négative car souvent associé à l’oisiveté et à la paresse alors que c’est peut-être en lui que se trouve une voie vers ce qu’on pourrait appeler une réhumanisation du quotidien. Hannah Arendt faisait déjà le constat du phénomène dans Condition de l’homme moderne. On y percevait déjà une crainte de voir le travail prendre une place centrale au sein des sociétés humaines. La logique consistant à penser que le travail est à lui seul ce qui fait la dignité de l’homme se base donc forcément sur un fond négatif dont il faudrait se méfier. On constate par exemple à quel point en société, chacun met un point d’honneur à montrer qu’il travaille, comme par crainte d’être isolé ou d’être traité comme un pariât si jamais le contraire venait à s’ébruiter. Arendt considère un tel phénomène comme un renversement historique par rapport aux valeurs de l’Antiquité : époque où l’homme libre était celui qui n’avait pas à travailler. Lutter contre cette tendance, montre Arendt, est essentiel si l’on veut redonner la bonne place et la valeur adéquates aux activités artistiques par exemple, qui ne sont aucunement conditionnées à l’utilité ou à la consommation. La philosophie fait d’ailleurs partie de ces activités et offre de belles perspectives à ce sujet. Il paraît même important de rappeler ce que Aristote en disait dans Métaphysique : « Mais, de même que nous appelons libre celui qui est à lui-même sa fin et n'existe pas pour un autre, ainsi cette science est aussi la seule de toutes les sciences qui soit une discipline libérale, puisque seule elle est à elle-même sa propre fin. »

Conclusion

Si l’on se prend à remonter tout le fil de la réflexion, dans sa structure et les différentes phases par lesquelles elle nous a fait passer, on peut globalement retenir une chose que nous n’avons pas forcément mis en évidence, mais qui se lit en filigrane à travers les différents constats et les différentes conclusions tirées : la crainte doit se baser sur des motifs rationnels. Ainsi, pour que la crainte que les machines travaillent pour nous soit rationnelle, il faudrait que ces dernières travaillent effectivement. Or, nous avons démontré par un réajustement du concept de « travail » comme étant une activité consciente, que les machines accomplissaient simplement des tâches. Cet élément éclairci, nous avons été contraints de faire face à un autre problème : celui de la véritable nature de certains métiers, qui dans leur processus de réalisation ne se différenciaient en rien à l’activité des machines, faisant ainsi de l’homme la véritable machine de l’équation. Et si l’irrationalité de la crainte que les machines travaillent pour nous a été démontrée, la rationalité de la crainte que les hommes ne « travaillent » comme elles, quant à elle, apparaît désormais évidente. Un élément compensateur pour ne pas qu’un travail devenu trop peu intellectuel puisse représenter une trop grosse part du quotidien est alors de redonner de la valeur aux activités annexes associées au loisir comme l’art et tout ce qui peut contribuer au développement de la culture et de la créativité de manière générale.

Commentaires

La première partie du texte est interessante puisqu’elle émet une critique envers l'idée selon laquelle le travail est simplement une source de revenus pour les individus, puisque le travail a son importance pour la vie sociale et psychologique des individus. Vous soulignez parfaitement le rôle que le travail joue dans la création de liens sociaux et dans la construction de l'estime de soi. En plus des penseurs que vous avez déjà cité, je pense également à Max Weber pour qui le travail permettait aux individus de développer leur propre identité et leur estime de soi en se spécialisant dans des tâches spécifiques et en ayant des compétences et des connaissances uniques. Adam Smith également qui soulignait que le travail permettait aux individus de se sentir utiles et importants pour la société, ce qui renforce l’estime de soi. Récemment, Robert Putnam a exploré le concept de « capital social », qui décrit la valeur des relations sociales et des réseaux pour le bien-être individuel et collectif. Selon lui, le travail peut jouer un rôle crucial dans la construction de ce capital social en permettant aux individus de rencontrer d’autres personnes et de développer des relations sociales positives. Impossible de ne pas voir les conséquences négatives du remplacement des hommes par des machines. Les machines ne peuvent pas remplacer la richesse de l’interaction humaine et la satisfaction que l’on peut tirer du travail en tant qu’activité sociale. De plus, la substitution de l’homme par des machines pourrait avoir des conséquences négatives sur le capital social, qui est un élément clé de la vie en société.

En outre, vous abordez la question de savoir si le travail est essentiel à la réalisation de soi, en utilisant la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Et vous soulignez parfaitement l'importance de l'apprentissage et de l'expérience pratique que le travail peut apporter, et la façon dont cela peut améliorer la qualité de vie des travailleurs. Vous en venez également à la question de savoir si les machines peuvent offrir cette même expérience et cet apprentissage, ce qui pousse à remettre en question l'idée que le travail peut être entièrement remplacé par des machines. Je pense à Abraham Maslow qui a proposé une hiérarchie des besoins humains dans laquelle l’estime de soi et la réalisation de soi sont considérées comme des besoins fondamentaux. Par conséquent, le travail peut jouer un rôle crucial dans la réalisation de soi car il permet à l’individu de développer ses talents et ses compétences, de se sentir utile et important pour la société, et de contribuer à un objectif commun. Pour Erich Fromm, le travail ne doit pas être considéré comme une activité aliénante ou désagréable, mais plutôt comme une source de créativité et de développement personnel.

1/4

Dans la deuxième partie de votre écrit, vous posez la question de savoir si la technique, et plus largement les machines donc, peuvent nous libérer du joug du travail. C’est une question très interessante et la réponse va forcément différer de la définition que l’on se fait du travail. Je suis personnellement d’avis que la technique peut véritablement aider à se libérer du joug du travail, surtout quand celui-ci implique des tâches plus que pénibles. Pour moi, il y a une nécessité de libérer les travailleurs de la « dictature du travail » en utilisant les technologies pour automatiser les tâches les plus pénibles et redéfinir la relation entre travail et loisir. La technologie permettrait également de développer des modèles économiques qui permettent aux travailleurs de bénéficier des gains de productivité apportés par l’automatisation. En outre, les technologies pourraient transformer notre relation au travail, aidant à dépasser les limites temporelles et spatiales du travail, ce qui permettrait une plus grande autonomie pour les travailleurs. Vu sous cet angle, la technologie est effectivement un outil de libération pour les travailleurs, permettant à ceux-ci de dépasser les contraintes du travail répétitif et en offrant de nouvelles possibilités d’organisation et de participation. D’ailleurs, beaucoup de penseurs ont considéré la technique et les machines comme un moyen de se libérer du travail et de la condition ouvrière, notamment dans le mouvement du socialisme utopique au19ème siècle. On peut citer Charles Fourier, qui prônait l'utilisation de machines pour rendre le travail plus facile et agréable, et ainsi permettre à chacun de s'adonner à des activités créatives et plaisantes. Il envisageait ainsi une société où le travail ne serait plus une contrainte, mais un choix libre et satisfaisant. Et évidemment Karl Marx, qui, dans sa théorie du communisme, voyait dans l'automatisation et la production de masse par les machines un moyen de libérer les travailleurs de leur condition d'exploitation et d'aliénation. Cependant, une nuance est à apporter car la technologie n’est pas une solution ni une fin en soi, sa mise en oeuvre doit être guidée par des valeurs éthiques et sociales pour garantir que les avantages soient partagés équitablement et que la dignité humaine soit préservée. La technique doit être vue comme un moyen de parvenir à une société plus juste et égalitaire.

2/4

De mon point de vue, le travail sous le capitalisme peut vite tomber dans l’aliénation, car les travailleurs ne contrôlent pas le produit de leur travail et ne se sentent donc pas investis dans celui-ci. De même, les tâches spécifiques et répétitives peuvent empêcher de développer la créativité et l’intellect. Et je ne l’ai que trop bien vu lorsque je suis passée d’un poste d’équipière polyvalente pour la chaîne Mcdonald’s à un poste de rédactrice d’actes en office notariale, ce dernier boostant mon intellect et mon sens de la réflexion sur des questions précises, qui emmènent mon champ de réflexion. Je suis plus que d’accord lorsque vous dites qu’en réalité les machines ne travaillent pas dans la mesure où elles n’ont pas de conscience ni d’instinct propre ; les machines sont in fine des objets inanimés qui ne font que répondre à des instructions programmées par des être humains ; elles n’ont aucune autonomie contrairement aux hommes. De plus, elles ne ressentent ni la fatigue, ni l’ennui ni la motivation, et ne cherchent pas à atteindre des objectifs personnels ou à satisfaire des besoins individuels; comme c’est le cas pour les humains. Les machines seront toujours vues comme des outils créés pour faciliter ou automatiser des tâches spécifiques, mais jamais comme des travailleurs autonomes.

Est-il alors toujours pertinent de craindre le remplacement des hommes par les machines ? A mon sens et sous un certain angle, oui. D’autant plus avec la technologie qui ne cesse d’évoluer avec les années, il n’y a qu’à voir le sujet du moment : les IA, qui sont plus que de simples machines faisant des tâches répétitives et programmées et peuvent toucher le champ des métiers dits intellectuels. Les machines restent capables d’effectuer de plus en plus de tâches qui étaient autrefois réservées aux être humains, ce qui peut entraîner une diminution de la demande de travailleurs humains dans certaines industries ; ce qui conduit à des pertes d’emplois, à un sous-emploi, à une baisse des salaires et à d’autres conséquences. Bien que les conséquences ne soient pas les mêmes dans tous les domaines, il est indéniable que le remplacement par des machines dans certains domaines aurait des conséquences dramatiques pour beaucoup d’humains ; ce sont dans les métiers les plus précaires que les machines pourraient facilement remplacer les humains (à moindre coût ?). En définitive, il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages et les risques de l'utilisation de la technologie pour s'assurer que les machines sont utilisées de manière responsable et bénéfique pour l'ensemble de la société.

3/4

4/4

Je pense que le temps est venu d’actualiser les états de fait dans cet article car des IA / LLM présentent maintenant des caractéristiques similaires à des êtres doués de conscience (cf l’affaire LaMDA de google par exemple) ou en tout cas, autonomes sur un bon nombre de réponses à des besoins, et ce, au service de l’Homme. Nous pouvons le constater, la valeur générée par les entreprises a été décuplée par les avancées technologiques et internet depuis les années 2000. Aujourd’hui, des entités numériques semblent même être capables de déterminer leurs actions et d’être totalement indépendantes des directives que nous pouvons leur donner une fois leur apprentissage terminé. L'IA représente la 4e révolution industrielle.

Avec le passage cité dans ton article par Wallach A Dangerous Master : How to Keep Technology, cela nous permet justement de comprendre que de plus en plus de valeur est dégagée et cachée dans des paradis fiscaux sans que le commun des mortels n’en tire un bénéfice quelconque, cette valeur n’étant jamais réinjectée dans la machine économique.

J’ai aussi trouvé que le passage sur la crainte manquait un peu de nuance car bien que la définition d’Épicure soit celle qui a été retenue ici, il est légitime de la questionner dans ce genre de situation où la crainte fait plus écho à une crainte irrationnelle ou existentielle telle que la concevaient Pascal et Kierkegaard.

En effet, nous avons atteint un moment rare dans l’histoire de l’humanité où la plupart des métiers ne sont plus indispensables et sont remplaçables en grande partie par l’IA. On constate que nombreux sont ceux qui ne sont que des maillons dans la création de valeur, voire même, des maillons superflus. Nous ne voyons plus quotidiennement la valeur dégagée par notre travail (en opposition par exemple à un agriculteur au moyen-âge qui voyait directement le fruit de son labeur).

Cette crise rappelle étrangement cette citation d’Hannah Arendt dans son ouvrage sur la condition de l’Homme moderne : “Perspective d’une société de travailleurs sans travail. Privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire”. Elle était visionnaire sur les conséquences de cette bascule dans laquelle le capitalisme a renvoyé l’homme à la fonction d’outil à produire plutôt qu'à créer. Cette société dans laquelle l’occident évolue depuis la révolution industrielle ne donne de place à l’homme pour s’élever socialement qu'à travers le travail (et encore), alors que, comme elle l’a si bien conceptualisé, le travail nous permet de produire le monde tel que nous le consommons, “l'œuvre” est de concevoir le monde tel que nous l’habitons. Le monde qui dépasse nos besoins individuels et répond aux besoins de l’humanité toute entière.

De plus, pour Aristote par exemple, l’homme ne peut se réaliser qu’en société et exister humainement, c’est exister politiquement et je suis assez d’accord avec cette façon de voir les choses.

Selon moi, le problème dans la façon dont nous vivons l’entrée de ces automates sur le marché de l’emploi est donc ailleurs. Sûrement dans la redistribution de cette valeur que nous créons et dont les entreprises profitent à pleine puissance. On le constate aujourd’hui, le patrimoine des actionnaires aux grandes entreprises continue de grandir grassement pendant que les inégalités se creusent toujours plus.

Pourtant, il y a deux ans, Sam Altman (le CEO de Open IA) a mis en avant la vision révolutionnaire d’un système dans lequel la valeur créée par l’IA pourrait permettre un revenu à 6 chiffres pour l’ensemble des citoyens américains.

Aussi, le mot “robota” provient du slovaque “travail forcé”, plus précisément “travail pénible des serfs” sous le système féodal. Le terme a été popularisé en 1920 par un écrivain tchèque. Dans son œuvre, les robots sont des êtres artificiels biologiques, conçus pour effectuer des tâches à la place des humains.

Enfin, je pense que la technophobie est inutile car les machines nous mettent devant le fait accompli de leur présence. Il s’agira alors de les adopter et de les appréhender pour savoir les utiliser correctement. Nous ne pouvons pas freiner le progrès technologique.

Et si nous avions le courage d’imaginer un monde où nous déléguerions cette production de valeur ? D’imaginer un monde dans lequel la survie, le revenu alimentaire, serait automatiquement assuré au profit du temps consacré partage de l’expérience humaine dont bénéficierait la société. Que cela soit par la création artistique, par le bénévolat, le voyage et l’expérimentation… Créer enfin, ce “monde commun” dont parlait Hannah Arendt.

2/2